AIをDifyで使う(第1回)--SaaS版Difyの無料アカウント取得手順(2025年9月版)

Dify(ディファイ)は、AIに質問、社内の独自情報から回答を得る(いわゆるRAG)など、AIを活用する環境をプログラミングなしで構築できるツールです。ワークフローやエージェントの作成機能も備えています。

クラウド提供であるSaaS版は、無料でID取得し主要な機能の利用が可能です。また、オープンソースソフトウェアとしても提供され商用利用も可能なため、条件が合えば企業でオンプレミス環境で活用する事も可能です。Difyの利点は、個人的感想ですが以下の3点です。

- 企業向けのAIサービスの構築が簡単

- 非AIエンジニアでも直ぐに始められる

- ゼロ円から始める事が出来る

企業向けのAIサービスの構築が簡単

- AIに問い合わせをする場合、問い合わせを指示する「プロンプト」が重要とされています。言い換えるとプロンプト指示が下手な人は、期待する回答が得られない場合があります。Difyではあらかじめプロンプトを入れた状態に出来るため誰でも効果的な命令をAIに指示する事が可能となりAI活用の格差を低減します。

- AI社内利用では、その会社独自情報からAIに回答して欲しい場合が多いと思います。Difyは独自情報から回答する仕組み(いわゆるRAG)が標準で利用可能です。

- AIに限らずシステム活用においては社外秘の機密情報を取り扱う事があります。その場合SaaSのようなクラウドサービスではなく、社内ネットワーク内の閉鎖された環境でAIを活用する必要が生じるケースも考えられます。Difyはオープンソースソフトウェアとしても提供されているため、そのような環境での社内構築が可能です。さらに、オープンソース版のAIと連携することで、機密性が確保されたAI活用環境を構築する事も可能です。

非AIエンジニアでも直ぐに始められる

- Difyは、非AIエンジニアでも理解しやすい直感的なユーザーインターフェースを提供しています。複雑なAIモデルのコードを直接書く必要がなく、ドラッグ&ドロップでコンポーネントを組み合わせるだけで、アプリケーションを構築できます。このノーコード/ローコード開発のアプローチにより、技術的な専門知識がなくても、視覚的にワークフローを設計できます。

- Difyには、チャットボット、質問応答システム、ドキュメント解析など、様々なユースケースに対応したテンプレートが豊富に用意されています。これらのテンプレートを利用することで、ゼロから開発を始める必要がなく、目的に合った基本的な構造をすぐに手に入れられます。また、プレビルドされたツールやプラグインも多数提供されており、追加機能の実装も簡単です。

- Difyは、AIアプリケーションの開発からデプロイ、管理までを一つのプラットフォームで完結させます。通常、AI開発では複数のツールやサービス(モデルの学習環境、APIの管理、デプロイ用のサーバーなど)を連携させる必要がありますが、Difyではこれらが全て統合されています。これにより、環境構築や連携の手間が省け、開発者はコアとなるロジックの設計に集中できます。

ゼロ円から始める事が出来る

- Difyは、「Sandbox」というクレジットカード入力不要の無料プランを提供しています。このプランは、個人開発者や学習者向けに設計されており、基本的な機能を試すことができます。無料プランでも、AIアプリケーションの作成、デプロイ、簡単なテストが可能です。このため、初期費用を一切かけることなく、Difyの使い勝手や機能を体験することができます。

- 無料プランでは、AIモデルとのやり取りに必要なメッセージ、知識ベースに登録できるファイル容量など、アプリケーションを動かすための必要最低限のリソースが提供されます。これにより、小規模なプロジェクトや個人的な学習目的であれば、追加費用なしで十分に利用できます。

- Difyは、クラウドサービスだけでなく、社内サーバー環境での運用の選択肢も提供しています。社内サーバー環境にDifyをセットアップすれば、SaaS版の有料プランのように月額料金を支払うことなく、Difyの全機能を利用できます。

無料アカウント取得手順

「百聞は一見にしかず」なので、まずはクラウド提供のSaaS版Difyの無料アカウント取得しましょう。メールアドレスがあればすぐに取得が可能です。クレジットカードなど、お金に関する入力は一切不要なので企業ユーザーであっても非常に敷居が低いです。

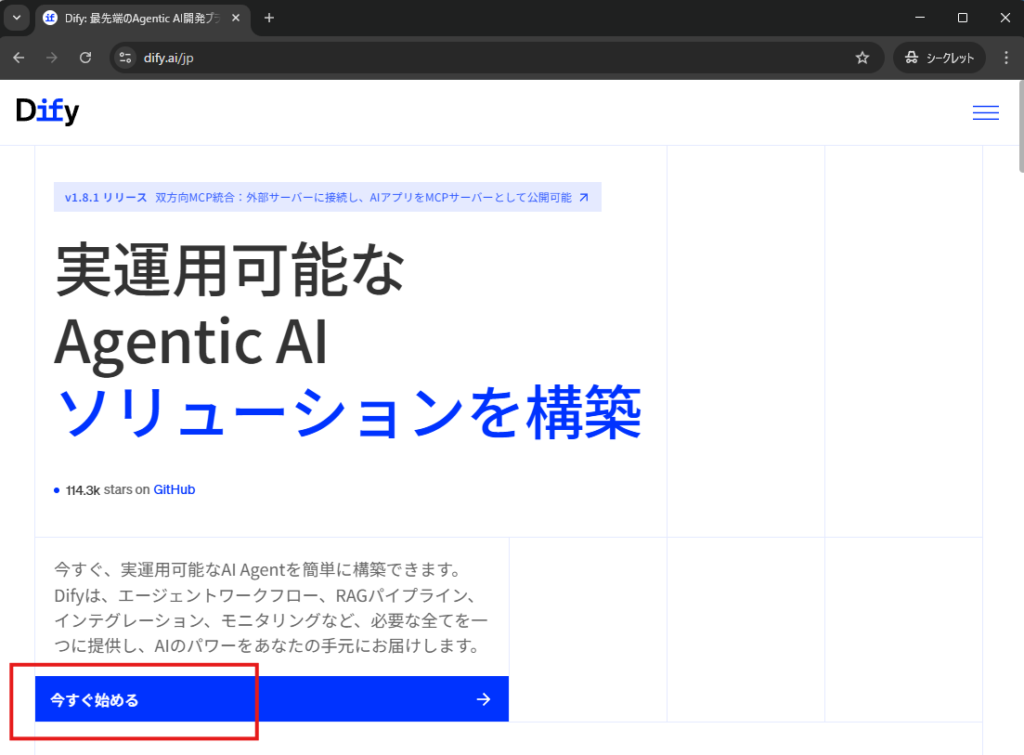

https://dify.ai/jpから「今すぐ始める」をクリック。

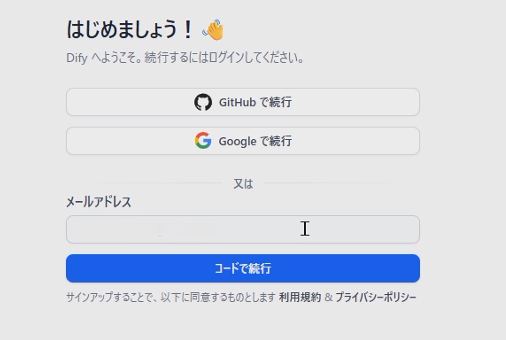

「メールアドレス」を入力し。「コードで続行」をクリック

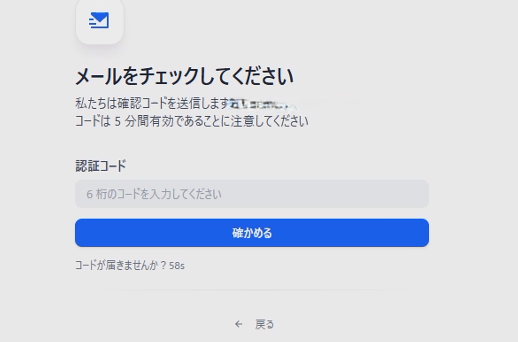

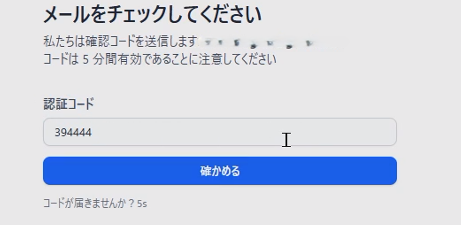

上図のように「メールをチエックしてください」と言われるので、先に入力したメールアドレスのメールを参照する。

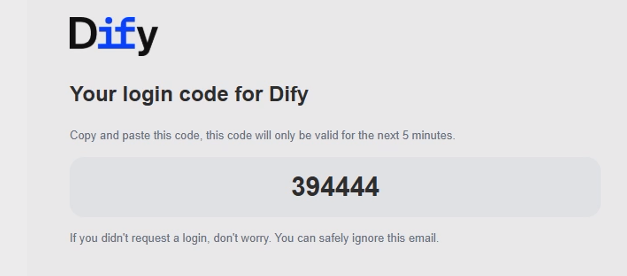

メールを開くと上図のようなコードを受信しているので6桁の数字をコピーし・・・

「メールをチエックしてください」画面に戻り「認証コード」欄に6桁の数字をペースト後、「確かめる」ボタンをクリック

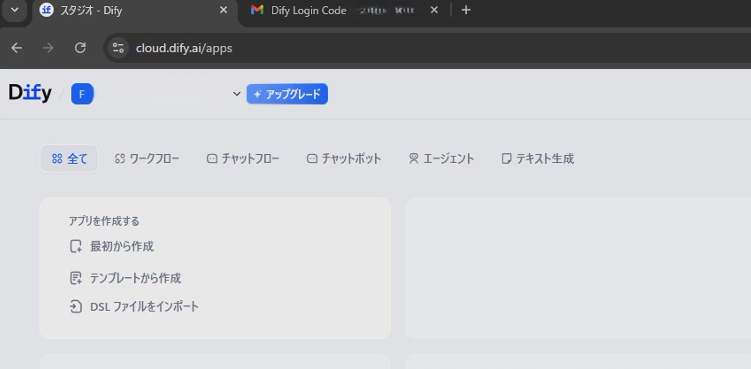

無料の「Sandbox版」Difyが利用可能になりました。

動画で解説

上記内容を音声付きで解説しています

次回は対話型AIを作りながらDifyをザクっと解説いたします。

関連リンク

- DockerでOllamaとDifyを連携してローカルLLM環境を作る(手順編)

- DockerでOllamaとDifyを連携してローカルLLM環境を作る(解説編)

- DifyからHugging Faceモデルを利用する

以上